Inspirés par leur instituteur lors de leur premier cours d’Histoire, un groupe d’enfants de huit et neuf ans décide de réaliser un film d’animation sur la préhistoire. À travers quatre scènes colorées sur la vie des hommes préhistoriques, ils intègrent de manière créative leurs propres idées et expériences. Ce projet, né lors d’un workshop à Atelier Graphoui, montre l’Histoire prendre vie à travers les yeux des enfants.

Le cinéma d’animation comme terrain de jeu, un geste politique

Perspective sur les films de l’Atelier Graphoui réalisés par et avec des enfants, 1985-1991

Texte d'introduction de Xavier García Bardón

Atelier Graphoui est fondé en 1979 par trois ancien·nes étudiant·es de la section de “cinématographie expérimentale d’animation” de La Cambre : Geneviève Duckerts, Jacques Faton et Patrick Theunen. L’aventure de cette structure singulière, qui apparaît dans le champ alors morose du cinéma d’animation en Belgique, est intimement liée au développement des ateliers imaginés à l’époque par Jean-Claude Batz, dans l’esprit de Mai 68, avec l’intention “d'encourager la mise en place d’un tiers secteur associatif dans le domaine de la production audiovisuelle, privilégiant les structures légères, les petites entreprises autogérées.” Les employé·es de Graphoui perçoivent alors tous·tes le même salaire et jouissent des mêmes droits de décision. Très tôt, l’activité de Graphoui est multiple : à côté des projets d’auteurs et des films de commande (publicités, génériques, séries animées), se développent des cours du soir pour adultes.

L’intérêt pour les dessins d’enfants, le goût pour l’expérimentation et la création collective, la volonté d'initier au langage audiovisuel et le souci de faire entendre des voix minorisées vont donner naissance à une série de films d’animation réalisés par des enfants, accompagnés par Éric Dederen. “Les enfants sont les plus grands consommateurs de dessin animé”, explique en 1982 Marc Vandemeyer, alors coordinateur de Graphoui. “Mais ils consomment passivement. Il nous semblait intéressant et important qu'à un moment donné, subitement, on leur dise qu'eux aussi peuvent réaliser des films d'animation.” L’initiative tient bien davantage du geste politique que de l’occupationnel, comme le démontrent ces cinq films où explosent plaisir et inventivité.

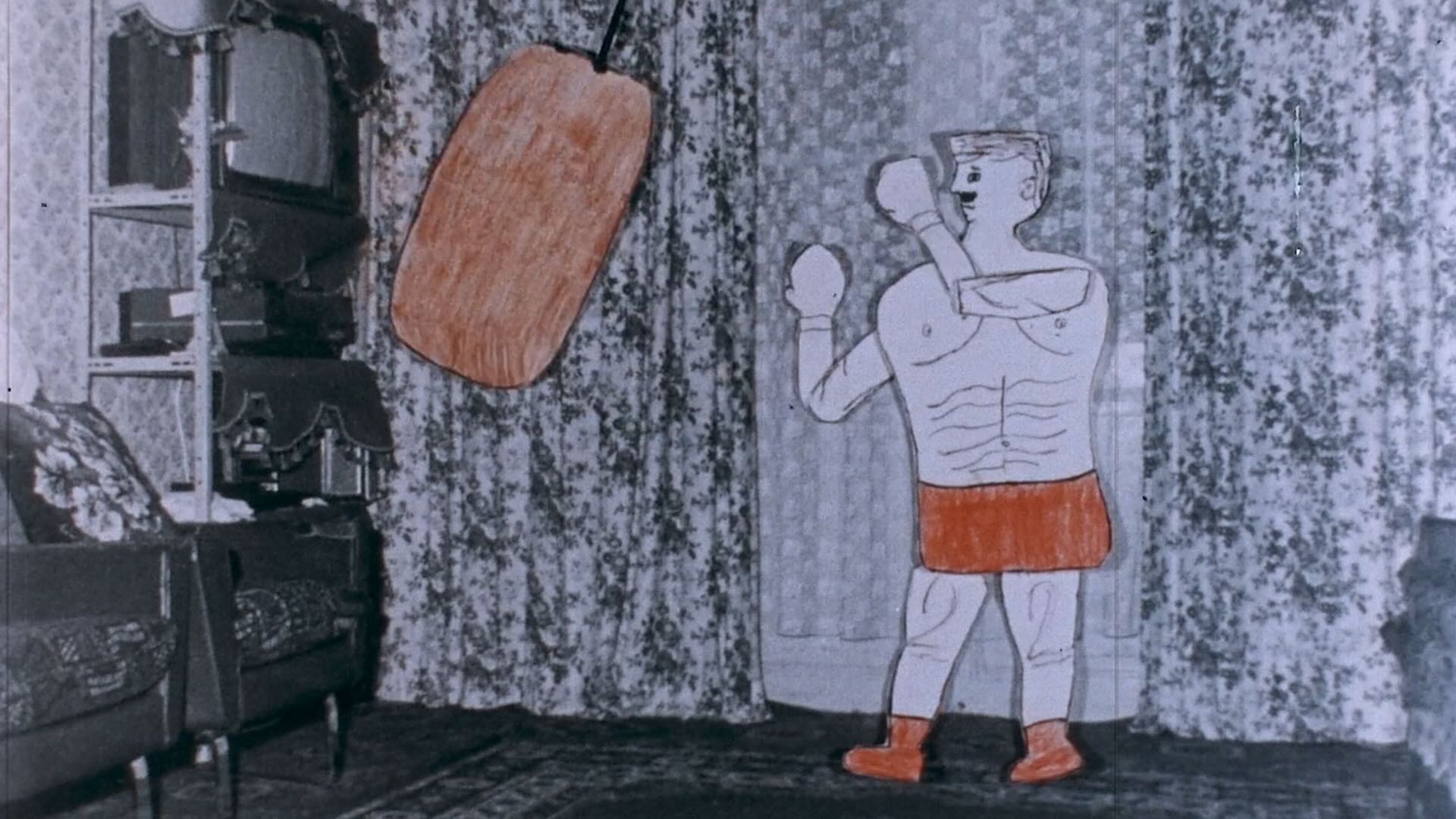

Rocky Two (1985) est révélateur de ces intentions. Premier film 16mm couleur sonorisé issu de ces ateliers, il est réalisé en 1983 par des garçons de 6ème primaire (11-12 ans) de l’École n°4 de Schaerbeek, prolongeant le travail d’initiation à la photographie entamé par leur enseignant, Marc Bossart. Les photos noir et blanc, utilisées comme fonds pour les cinq segments autonomes de ce film, résultent de photoreportages réalisés par les enfants, documentant leurs lieux de vie. Le dispositif est inventif : sur des agrandissements de ces photos, collés sur des plaques métalliques verticales, les personnages en couleur, dessinés et découpés par les enfants, sont fixés par des aimants et animés, afin de donner vie à des micro-récits, où se lisent à la fois le contexte local et les références librement appropriées d’une époque (le BMX, les VHS, le Monopoly, Pacman, Rocky). Le tournage a lieu en classe, sans storyboard ni banc-titre. Durant l’éblouissant générique de fin, sur un banc d'écolier usé, se succèdent les prénoms des participants, écrits en lettres multicolores. Tous sont issus de l'immigration turque et marocaine.

Dès 1984 (et jusqu’en 1987), les ateliers animés par Éric Dederen s’installent au Centre Culturel Le Botanique, qui vient d’ouvrir dans l’ancien bâtiment du Jardin botanique, réhabilité après des années d’abandon. Avec cette implantation, Graphoui ancre son travail avec les enfants à la lisière de Schaerbeek et de Saint-Josse, deux communes bruxelloises où vivent de nombreuses familles immigrées, souffrant d’une stigmatisation entretenue par la politique xénophobe du bourgmestre de Schaerbeek, Roger Nols (dont l’arrivée à l’hôtel communal à dos de chameau, en 1986, marquera durablement les esprits). Premier film produit au Botanique, Grand Circus Mondial (1984) est réalisé par une dizaine d’enfants du quartier. À l’issue de cette expérience, l’un des ceux-ci, Onur Sönmez, fait part à Éric Dederen de son envie de réaliser un nouveau film avec deux amis, Jamal Khayar et Abdelilah Akhdim – bientôt rejoints par la sœur de ce dernier, Nazha. Seule l’envie de ces enfants pouvait initier le projet qui aboutira à l’incroyable L’Usine de Bazouqa (1986). Pour ce film réalisé en pâte à modeler, un début de récit permet de créer un décor (la rue, le supermarché) fabriqué en recyclant des emballages et logos de produits alimentaires (beurre, lait, biscuits, jus de fruits, fromages... parmi lesquels le bien nommé roquefort “Société”). Dans le film, suivant cette dynamique d’appropriation et de bricolage, Spiderman dévalise une bijouterie à Schaerbeek avant de se faire coincer dans une usine de chewing gum. Pas de texte, pas de storyboard. C’est sur le plateau des maquettes que s’inventent les situations et que se construisent les dialogues, enregistrés par Christian Coppin immédiatement après les manipulations narratives. Coppin travaille à la perche, pour suivre au plus près la parole et les mouvements des enfants, qui souvent se déplacent en parlant. Sur un mode rapide et comique, les dialogues libres des enfants font directement référence aux expériences (la promenade du chien, la présence de la police, le chômage, la précarité) et aux lieux (plusieurs rues du quartier sont nommées) de leur quotidien. Les enfants sont proches, complices. C’est le film d’une bande de copains, qui travaille dans une relation de confiance avec l’équipe des adultes. L’imaginaire se déploie sans frein, sans filtre.

Cette joyeuse dynamique de création est visible dans Mômimages - Le Monde des Spoks (1988), documentaire tourné par Patrick Van Antwerpen à la demande de Graphoui, durant la réalisation du film suivant de Jamal, Abdelilah et Nazha (avec trois autres enfants : Sukrie Keskin, Ummüç Pola et Mustapha Slimani), une œuvre de science-fiction en pâte à modeler qui demeurera malheureusement inachevée. Improvisation, jeu, rires, discussions, arrangements entre enfants : on comprend, grâce aux images de Van Antwerpen, que la capacité à faire ensemble et le partage du pouvoir de décision sont aussi importants dans le processus de création que les questions plastiques et narratives. Ce document permet aussi d’apercevoir les espaces investis par Graphoui dans les sous-sols du Botanique.

Rue de la Perle (1991), autre film urbain en pâte à modeler, est le résultat d’un atelier mené par Dederen avec des enfants de Molenbeek, autre commune bruxelloise souvent stigmatisée. Inspirés par la vision de L’Usine de Bazouqa, les enfants décident de transposer à l’écran leur espace de jeu : la rue qui leur sert de terrain de foot favori, un terrain dangereux puisque traversé par le passage régulier des voitures. Christophe Blitz enregistre leurs voix à la perche, comme le faisait Coppin, mais va aussi réaliser, dans un terrain vague où jouent les enfants, des enregistrements additionnels qui viendront renforcer l’épaisseur documentaire du propos. Sous sa narration minimale, le film évoque directement les conditions de jeu, et de vie, des enfants.

Loin de la ville, et parallèlement aux ateliers organisés au Botanique, Pas de panique, les cromagnons sont là (1986) résulte du travail mené avec une classe de 3ème primaire (8 ans) de l'école Ste-Marie à Bousval. Marc De Spiegelaere, jeune instituteur, y propose alors à ses élèves, dans le cadre d’un cours dédié à la préhistoire, de construire des maquettes des lieux de vie des hommes, femmes et enfants préhistoriques. L’un des élèves, qui a déjà participé à un atelier de Graphoui à Bruxelles (Le Mystère du jardin botanique, 1984), suggère de donner vie à ces modèles réduits. En douze minutes, retraçant une journée préhistorique comme une autre, on assiste non seulement à la découverte du feu et à celle de l’usage du silex, mais entre deux scènes de jeu (les enfants préhistoriques sautent à la corde), on comprend aussi l'origine des peintures rupestres et la technique de la chasse au mammouth. Réalisé en quatre week-ends successifs, ce film étonnant combine humour et souci de l’exactitude historique, liant le présent au passé lointain, réel ou fantasmé. La musique du percussionniste Pierre Berthet tente de reconstituer la musique paléolithique, à partir des sons de l’environnement.

Ces cinq films extraordinaires mettent en lumière les origines du travail cinématographique développé avec consistance depuis plusieurs décennies par Graphoui avec des non-cinéastes. Ce travail, qui permet à des approches singulières de voir le jour, est souvent frappé de la disqualification qui a longtemps touché les projets engagés. Plaçant le cinéma d’animation à la croisée du documentaire et de l’imaginaire, dans des contextes de création collective ouverts à l’expérimentation, Graphoui poursuit cette activité aujourd’hui, dans d’autres lieux, sur d’autres supports, mais avec la même urgence et la même inventivité.

Sources :

Muriel Andrin, Cinéma en atelier, Association des Ateliers d’Accueil, d’École et de Production Audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018.

Jean-Claude Batz, Contributions à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de la cinématographie en Communauté française de Belgique (1960-1990), auto-édition, 2001.

Éric Dederen, entretien avec Sébastien Demeffe, mars 2024.

Daniel Fano, “Enfants et cinéma d’animation. L’envers merveilleux du décor”, Le Ligueur, 23/01/1987.

Jacques Faton, Sébastien Demeffe, Pierre de Bellefroid, présentation de l’Atelier Graphoui aux étudiant·es du Master en Arts du Spectacle de l’ULB, décembre 2024.

Marc Vandemeyer, “Atelier Graphoui”, Banc-titre, n°22, juin-juillet 1982, p. 7-8.

Le cinéma d’animation comme terrain de jeu, un geste politique

Perspective sur les films de l’Atelier Graphoui réalisés par et avec des enfants, 1985-1991

Texte d'introduction de Xavier García Bardón

Atelier Graphoui est fondé en 1979 par trois ancien·nes étudiant·es de la section de “cinématographie expérimentale d’animation” de La Cambre : Geneviève Duckerts, Jacques Faton et Patrick Theunen. L’aventure de cette structure singulière, qui apparaît dans le champ alors morose du cinéma d’animation en Belgique, est intimement liée au développement des ateliers imaginés à l’époque par Jean-Claude Batz, dans l’esprit de Mai 68, avec l’intention “d'encourager la mise en place d’un tiers secteur associatif dans le domaine de la production audiovisuelle, privilégiant les structures légères, les petites entreprises autogérées.” Les employé·es de Graphoui perçoivent alors tous·tes le même salaire et jouissent des mêmes droits de décision. Très tôt, l’activité de Graphoui est multiple : à côté des projets d’auteurs et des films de commande (publicités, génériques, séries animées), se développent des cours du soir pour adultes.

L’intérêt pour les dessins d’enfants, le goût pour l’expérimentation et la création collective, la volonté d'initier au langage audiovisuel et le souci de faire entendre des voix minorisées vont donner naissance à une série de films d’animation réalisés par des enfants, accompagnés par Éric Dederen. “Les enfants sont les plus grands consommateurs de dessin animé”, explique en 1982 Marc Vandemeyer, alors coordinateur de Graphoui. “Mais ils consomment passivement. Il nous semblait intéressant et important qu'à un moment donné, subitement, on leur dise qu'eux aussi peuvent réaliser des films d'animation.” L’initiative tient bien davantage du geste politique que de l’occupationnel, comme le démontrent ces cinq films où explosent plaisir et inventivité.

Rocky Two (1985) est révélateur de ces intentions. Premier film 16mm couleur sonorisé issu de ces ateliers, il est réalisé en 1983 par des garçons de 6ème primaire (11-12 ans) de l’École n°4 de Schaerbeek, prolongeant le travail d’initiation à la photographie entamé par leur enseignant, Marc Bossart. Les photos noir et blanc, utilisées comme fonds pour les cinq segments autonomes de ce film, résultent de photoreportages réalisés par les enfants, documentant leurs lieux de vie. Le dispositif est inventif : sur des agrandissements de ces photos, collés sur des plaques métalliques verticales, les personnages en couleur, dessinés et découpés par les enfants, sont fixés par des aimants et animés, afin de donner vie à des micro-récits, où se lisent à la fois le contexte local et les références librement appropriées d’une époque (le BMX, les VHS, le Monopoly, Pacman, Rocky). Le tournage a lieu en classe, sans storyboard ni banc-titre. Durant l’éblouissant générique de fin, sur un banc d'écolier usé, se succèdent les prénoms des participants, écrits en lettres multicolores. Tous sont issus de l'immigration turque et marocaine.

Dès 1984 (et jusqu’en 1987), les ateliers animés par Éric Dederen s’installent au Centre Culturel Le Botanique, qui vient d’ouvrir dans l’ancien bâtiment du Jardin botanique, réhabilité après des années d’abandon. Avec cette implantation, Graphoui ancre son travail avec les enfants à la lisière de Schaerbeek et de Saint-Josse, deux communes bruxelloises où vivent de nombreuses familles immigrées, souffrant d’une stigmatisation entretenue par la politique xénophobe du bourgmestre de Schaerbeek, Roger Nols (dont l’arrivée à l’hôtel communal à dos de chameau, en 1986, marquera durablement les esprits). Premier film produit au Botanique, Grand Circus Mondial (1984) est réalisé par une dizaine d’enfants du quartier. À l’issue de cette expérience, l’un des ceux-ci, Onur Sönmez, fait part à Éric Dederen de son envie de réaliser un nouveau film avec deux amis, Jamal Khayar et Abdelilah Akhdim – bientôt rejoints par la sœur de ce dernier, Nazha. Seule l’envie de ces enfants pouvait initier le projet qui aboutira à l’incroyable L’Usine de Bazouqa (1986). Pour ce film réalisé en pâte à modeler, un début de récit permet de créer un décor (la rue, le supermarché) fabriqué en recyclant des emballages et logos de produits alimentaires (beurre, lait, biscuits, jus de fruits, fromages... parmi lesquels le bien nommé roquefort “Société”). Dans le film, suivant cette dynamique d’appropriation et de bricolage, Spiderman dévalise une bijouterie à Schaerbeek avant de se faire coincer dans une usine de chewing gum. Pas de texte, pas de storyboard. C’est sur le plateau des maquettes que s’inventent les situations et que se construisent les dialogues, enregistrés par Christian Coppin immédiatement après les manipulations narratives. Coppin travaille à la perche, pour suivre au plus près la parole et les mouvements des enfants, qui souvent se déplacent en parlant. Sur un mode rapide et comique, les dialogues libres des enfants font directement référence aux expériences (la promenade du chien, la présence de la police, le chômage, la précarité) et aux lieux (plusieurs rues du quartier sont nommées) de leur quotidien. Les enfants sont proches, complices. C’est le film d’une bande de copains, qui travaille dans une relation de confiance avec l’équipe des adultes. L’imaginaire se déploie sans frein, sans filtre.

Cette joyeuse dynamique de création est visible dans Mômimages - Le Monde des Spoks (1988), documentaire tourné par Patrick Van Antwerpen à la demande de Graphoui, durant la réalisation du film suivant de Jamal, Abdelilah et Nazha (avec trois autres enfants : Sukrie Keskin, Ummüç Pola et Mustapha Slimani), une œuvre de science-fiction en pâte à modeler qui demeurera malheureusement inachevée. Improvisation, jeu, rires, discussions, arrangements entre enfants : on comprend, grâce aux images de Van Antwerpen, que la capacité à faire ensemble et le partage du pouvoir de décision sont aussi importants dans le processus de création que les questions plastiques et narratives. Ce document permet aussi d’apercevoir les espaces investis par Graphoui dans les sous-sols du Botanique.

Rue de la Perle (1991), autre film urbain en pâte à modeler, est le résultat d’un atelier mené par Dederen avec des enfants de Molenbeek, autre commune bruxelloise souvent stigmatisée. Inspirés par la vision de L’Usine de Bazouqa, les enfants décident de transposer à l’écran leur espace de jeu : la rue qui leur sert de terrain de foot favori, un terrain dangereux puisque traversé par le passage régulier des voitures. Christophe Blitz enregistre leurs voix à la perche, comme le faisait Coppin, mais va aussi réaliser, dans un terrain vague où jouent les enfants, des enregistrements additionnels qui viendront renforcer l’épaisseur documentaire du propos. Sous sa narration minimale, le film évoque directement les conditions de jeu, et de vie, des enfants.

Loin de la ville, et parallèlement aux ateliers organisés au Botanique, Pas de panique, les cromagnons sont là (1986) résulte du travail mené avec une classe de 3ème primaire (8 ans) de l'école Ste-Marie à Bousval. Marc De Spiegelaere, jeune instituteur, y propose alors à ses élèves, dans le cadre d’un cours dédié à la préhistoire, de construire des maquettes des lieux de vie des hommes, femmes et enfants préhistoriques. L’un des élèves, qui a déjà participé à un atelier de Graphoui à Bruxelles (Le Mystère du jardin botanique, 1984), suggère de donner vie à ces modèles réduits. En douze minutes, retraçant une journée préhistorique comme une autre, on assiste non seulement à la découverte du feu et à celle de l’usage du silex, mais entre deux scènes de jeu (les enfants préhistoriques sautent à la corde), on comprend aussi l'origine des peintures rupestres et la technique de la chasse au mammouth. Réalisé en quatre week-ends successifs, ce film étonnant combine humour et souci de l’exactitude historique, liant le présent au passé lointain, réel ou fantasmé. La musique du percussionniste Pierre Berthet tente de reconstituer la musique paléolithique, à partir des sons de l’environnement.

Ces cinq films extraordinaires mettent en lumière les origines du travail cinématographique développé avec consistance depuis plusieurs décennies par Graphoui avec des non-cinéastes. Ce travail, qui permet à des approches singulières de voir le jour, est souvent frappé de la disqualification qui a longtemps touché les projets engagés. Plaçant le cinéma d’animation à la croisée du documentaire et de l’imaginaire, dans des contextes de création collective ouverts à l’expérimentation, Graphoui poursuit cette activité aujourd’hui, dans d’autres lieux, sur d’autres supports, mais avec la même urgence et la même inventivité.

Sources :

Muriel Andrin, Cinéma en atelier, Association des Ateliers d’Accueil, d’École et de Production Audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018.

Jean-Claude Batz, Contributions à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de la cinématographie en Communauté française de Belgique (1960-1990), auto-édition, 2001.

Éric Dederen, entretien avec Sébastien Demeffe, mars 2024.

Daniel Fano, “Enfants et cinéma d’animation. L’envers merveilleux du décor”, Le Ligueur, 23/01/1987.

Jacques Faton, Sébastien Demeffe, Pierre de Bellefroid, présentation de l’Atelier Graphoui aux étudiant·es du Master en Arts du Spectacle de l’ULB, décembre 2024.

Marc Vandemeyer, “Atelier Graphoui”, Banc-titre, n°22, juin-juillet 1982, p. 7-8.