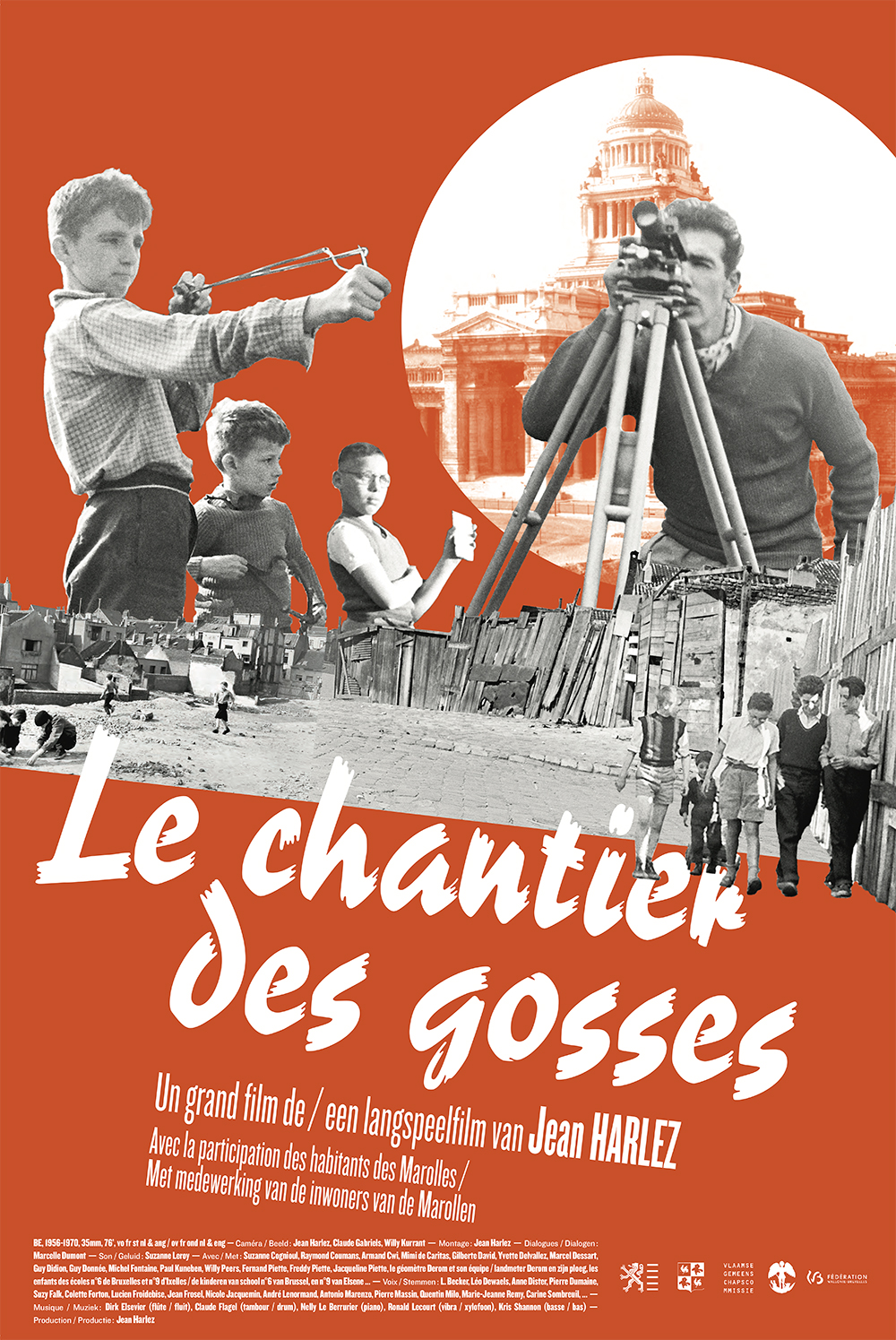

Dans les rues étriquées des Marolles, grouillent des gosses. Leur coin de paradis et d’illusions est un terrain vague où un beau jour arrivent des hommes en chapeau mou et d’autres en salopettes qui déploient des papiers… Doucement, la stupeur des gosses se transforme en révolte. Un film sur Bruxelles aux années cinquante, fait avec des gens de la rue.

Dans les rues étriquées des Marolles, grouillent des gosses. Leur refuge, leur coin de paradis et d’illusions est un terrain vague encombré de bidons et de buissons rachitiques. Un beau jour arrivent des hommes en chapeau mou et d’autres en salopettes qui examinent les lieux, déploient des papiers… Pour les enfants, ça ne sent pas bon. En effet, le terrain est bientôt barricadé, éventré par des machines, tandis que des maisons alentour sont abattues. Le marteau-pilon fait frissonner tout le quartier et lentement s’élèvent de grands murs de briques. Les gosses, rejetés à la rue, sont atterrés de voir ainsi volée leur part de ciel. Doucement, leur stupeur se transforme en révolte : ils se choisissent un chef, fabriquent des catapultes avec les bretelles de leurs parents et décident de livrer une guerre sans merci aux entrepreneurs et architectes…

En se plongeant dans cette drôle de guerre, Le chantier des gosses nous fait entrer dans le petit univers indompté des enfants et évoque leur condition, leur mentalité, leurs réactions, l’étanchéité qui existe entre leur monde et celui des grandes personnes et, à la fois, leur désir de se conduire comme des adultes. Du plus petit (2 ans et demi) au plus grand (14 ans), les voilà acteurs de cinéma, vivant leur rôle avec beaucoup de spontanéité et une grande part d’improvisation.

« Faire du cinéma en se mêlant à la vie, dans la rue, avec des gens de la rue. Montrer la vie “dans un quartier pauvre que rien ne distinguera des autres quartiers pauvres du monde”. Harlez s’en va sillonner les rues des Marolles pendant deux ans (1954-1956). Il s’attire rapidement la sympathie des habitants et s’entoure d’une kyrielle d’enfants qui deviennent peu à peu ses acteurs. »

Cinema Nova

« En utilisant les Marolles comme point d’ancrage et ses habitants comme acteurs, Jean Harlez réalise "un film dans un quartier populaire, qui aurait pu se dérouler n’importe où, à Molenbeek, à Anderlecht, à Liège, dans les corons du Borinage ou de Charleroi". Il ne s’agit ni d’une œuvre à thèse, ni d’une pièce de folklore consacrée au mythe des Marolles. Plutôt d’une petite perle qui mêle la drôlerie à l’amertume, d’un trésor d’archives sur la ville… L’esprit frondeur, la gouaille des jeunes habitants du quartier et les images étonnantes d’un Bruxelles révolu en enthousiasmeront plus d’un ! »

Cinema Nova

« Entre deux séquences, nous avons mangé un cornet de frites avec lui et il nous a dit : « Je ne veux pas faire du folklore, je ne veux pas filmer une curiosité. Je montre un quartier pauvre que rien ne distinguera des autres quartiers pauvres du monde… » Et nous nous sommes dit que vraiment, si un jour le cinéma belge sort de sa médiocre ornière, si un jour il parvient à peindre l’universel, comme l’ont fait les Italiens dans le Voleur de bicyclette et autres Païsa, ce sera sûrement grâce à des hommes de cette trempe, qui n’attendent ni subsides ni mécènes pour « oser » faire un bon film… »

Paul De Swaef